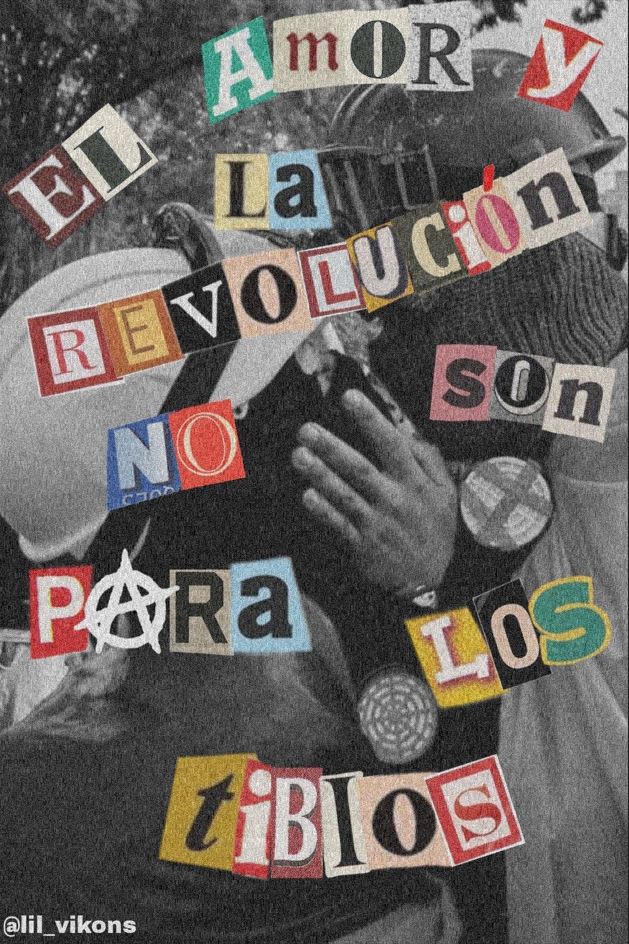

El arte y la política no pueden separarse: ambos nacen del dolor, del conflicto, de la urgencia por resistir. Lo político que me interesa no está en las urnas ni en la propaganda, sino en la vida cotidiana: en la injusticia, la censura y el olvido impuesto. Lo artístico que me atrae no es la mercancía de las editoriales ni los cuadros colgados para complacer a burgueses aburridos, sino el arte incómodo, el que duele, el que recuerda a los muertos que el poder quiere borrar.

Baudelaire con Las flores del mal no ofreció flores ornamentales, sino espinas que denunciaban la podredumbre de la modernidad. Su poesía no fue una evasión, sino una forma de mostrar lo que la sociedad intentaba ocultar. Algo similar ocurre con El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince, donde la memoria se convierte en resistencia contra la amnesia de un país que asesina a sus hijos críticos. Allí la literatura no adorna: combate el silencio.

En Cortázar encuentro otra forma de rebeldía. Rayuela no es solo una novela, es un acto de insurrección contra la linealidad, contra la pasividad del lector domesticado. Leerlo es aprender a desobedecer. Sus cuentos, con sus atmósferas absurdas y perturbadoras, son una crítica velada a la rutina opresiva y a la violencia de lo real. Además, Cortázar no se limitó a escribir: asumió la militancia política, entendió que la literatura también debía ser un puente con los pueblos que luchaban por su liberación.

Walter Benjamín advirtió que el arte corre el riesgo de ser devorado por la lógica del espectáculo. Hoy lo vemos reducido a “contenido” que se desplaza en pantallas, perdiendo su aura. Sin embargo, incluso allí se filtra la resistencia: lo artístico y lo político se siguen cruzando en grietas, en memorias, en gestos que incomodan.

Me quedo con ese cruce incómodo. Con el arte que no calla y con la política que no se somete. Hablar de ambos es negarse a ser espectador pasivo. Es elegir la incomodidad antes que el silencio cómodo de los satisfechos.